|

| الأربعاء 15 آذار 2023 11:22 ص |

الاتفاق السعودي-الإيراني وتداعياته على "إسرائيل" |

|

|

* جنوبيات

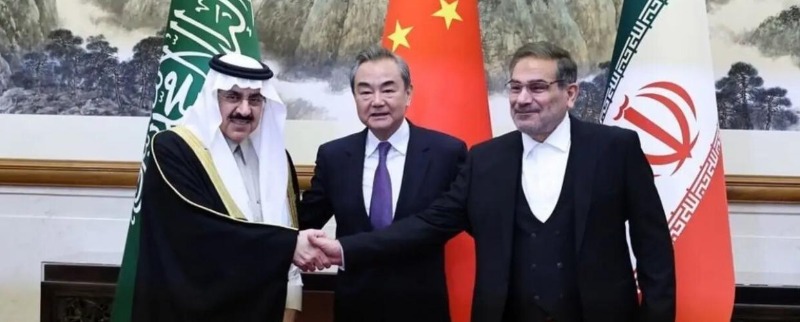

تفاجأ المحللون والمراقبون السياسيون في المنطقة والعالم، يوم الجمعة في 10 آذار/مارس الجاري، بالإعلان من مدينة بكين عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية الإسلامية، وذلك بعد سبعة أعوام من القطيعة السياسية بينهما.فبعد أكثر من عامين من محادثات سرية بين ممثلين عن البلدين، استضافها العراق ثم سلطنة عُمان، وقّع كلٌ من الأدميرال علي شمخاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان، مستشار الأمن القومي السعودي، ووانغ يي وزير الخارجية الصيني، في بكين اتفاقاً ثلاثياً ينص على إعادة فتح السفارتين السعودية والإيرانية في طهران والرياض في غضون شهرين، وإعادة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المعقودة بين الدولتين، وتعهدهما "باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، على أن يعقد خلال فترة قريبة اجتماع بين وزيري خارجية البلدين. ويأتي هذا الاتفاق بين الدولتين في سياق إقليمي متوتر، إذ تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة، في ظل توقف مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015، وتستمر إسرائيل في التلويح بإمكانية قيامها بشن عدوان واسع على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يهدد أمن منطقة الخليج واستقرارها بوجه خاص، بينما يظل التأزم السياسي قائماً في عدد من دول المنطقة التي تشهد تنافساً سعودياً إيرانياً، سياسياً وإيديولوجياً[1]. العوامل التي ساعدت على التوصل إلى الاتفاق منذ فترة، تسعى إيران إلى تحسين علاقاتها مع دول الجوار بغية تخفيف الحصار الدولي المفروض عليها، وضمان حياد السعودية ودول الخليج في حال قيام إسرائيل بشن عدوان عليها، كما تشعر بالقلق إزاء الإنفاق الهائل للمملكة العربية السعودية على شراء أنظمة أسلحة أميركية وأوروبية متطورة، وإنشاء صناعات عسكرية وطنية، بما في ذلك اتفاقها مع الصين على بناء منشأة لتصنيع الطائرات من دون طيار في المملكة، وهي ستكون أول منشأة إنتاج عسكري صيني في الخارج. ومن ناحية أخرى، تتخوف إيران من طموحات المملكة العربية السعودية النووية، إذ إن هذه الأخيرة تريد بناء ستة عشر محطة للطاقة النووية، وتهدف، مع اقتراب إيران من عتبة إنتاج الأسلحة النووية، إلى اكتساب المعرفة والعناصر التكنولوجية اللازمة لتكون على قدم المساواة مع إيران إذا تجاوزت عتبة إنتاج الأسلحة النووية[2]. وفي المقلب الآخر، تتخوف المملكة العربية السعودية، التي واجهت في أيلول/سبتمبر 2019 مخاطر المسيّرات والصواريخ الإيرانية التي اتهمت الحوثيين بإطلاقها على منشآتها النفطية، من زيادة قدرات إيران العسكرية التي أضافت سفينة جديدة و 95 قاذفة صواريخ سريعة إلى أسطولها الحربي مؤخراً، وهي تسعى لاستحواذ طائرات مقاتلة روسية متطوّرة من طراز سوخوي 35. كما يبدو أن المسؤولين السعوديين مصممون على التخلص من الحمل العسكري والسياسي الثقيل الذي يحملونه في اليمن منذ سنة 2015. وهكذا، فمن المرحج أنه في مواجهة فتور علاقاتها مع واشنطن، القائم أصلاً منذ امتناع الولايات المتحدة عن الرد على الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" النفطية، ورفضها تزويد السعودية بأسلحة متطوّرة والتدخل في شؤونها الداخلية في مجال حقوق الإنسان، فإن السعودية بزعامة الأمير محمد بن سلمان فضّلت محاولة لعب "الورقة الإيرانية" لإنهاء الحرب في اليمن، من دون أن يعني هذا أن الاتفاق مع إيران قد تمّ من دون علم الإدارة الأميركية. فالرياض تظل حليفة رئيسية للولايات المتحدة على الرغم من فتور علاقاتهما؛ وعليه، فقد باركت واشنطن تطبيع العلاقات ما بين السعودية وإيران، وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن بلاده "ترحب بصورة عامة بكل الجهود لإنهاء الحرب في اليمن ونزع فتيل التوتر في منطقة الشرق الأوسط"، وذكر أن تقديرات الإدارة تشير إلى أن "ضغوطاً خارجية وداخلية، وضمنها قوة الردع السعودية الفعالة ضد الهجمات من طرف إيران وأذرعها، هو ما دفع بطهران إلى طاولة المفاوضات"[3]. الصين لاعب رئيسي في الشرق الأوسط لعل ما فاجأ المراقبين والمحللين السياسيين كثيراً ليس التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران، إذ كانت أخبار المباحثات السرية الجارية بينهما معروفة، وإنما أن يصدر الإعلان عن الاتفاق من العاصمة الصينية بالذات. ويبدو أن الصين قد دخلت على خط هذه المباحثات بتكتم، وذلك بعد أن أثار الرئيس الصيني شي جين بينغ فكرة المحادثات خلال زيارة دولة للرياض قام بها في كانون الأول/في ديسمبر 2022، وكذلك خلال استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين في شباط/فبراير 2023. ويبيّن دور الصين هذا أنها باتت قوة عظمى أساسية في الشرق الأوسط، وفاعلاً دبلوماسياً يُحسب له حساب. فمن خلال قيامها بالجمع بين هذين الخصمين، اللذين كان من الصعب التوفيق بينهما، أظهرت الصين مدى نمو نفوذها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي منطقة طالما كانت حكراً على الولايات المتحدة الأميركية، إذ عرفت الصين تطوير علاقات متوازنة بين مختلف شركائها في الشرق الأوسط، والتوفيق بمهارة بين احتياجاتهم لزيادة نفوذها الدبلوماسي. ويبدو أن مساعي الولايات المتحدة الأميركية لفك ارتباطها بالشرق الأوسط بصورة تدريجية، ساهم إلى حد كبير في خلق الفراغ الذي استغلته الصين لخدمة مصالحها الخاصة، إذ هي تحتاج بالفعل إلى الاستقرار في هذه المنطقة التي تستورد 40٪ من احتياجاتها من الطاقة منها[4]. تداعيات الاتفاق على إسرائيل بينما كانت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة تكثف جهودها لتطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والتعاون معها في مواجهة "التهديد" الإيراني، وتصرّح على لسان بعض مسؤوليها بأن سنة 2023 ستكون سنة انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، مستندة في ذلك إلى بعض بوادر الانفتاح التي أظهرتها الرياض في العام الماضي عندما سمحت، خلال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الإقليمية، بدخول صحافيين إسرائيليين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى أراضيها وفتح مجالها الجوي أمام "جميع شركات الطيران" بما فيها شركات الطيران الإسرائيلية، جاء الاتفاق السعودي-الإيراني الأخير بمثابة دوش ماء بارد على رأس بنيامين نتنياهو. وما أن أُعلن عن هذا الاتفاق حتى انطلقت حملة اتهامات متبادلة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية ومعارضيها، إذ قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن "تجديد العلاقات بين السعودية وإيران هو تطور خطير لإسرائيل وانتصار سياسي لإيران وفشل ذريع لتراخي نتنياهو وعجزه، ويوّجه ضربة قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران". أما يائير لبيد، زعيم المعارضة، فقد قدّر أن الاتفاق هو "فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية، ويشكّل انهيار الجدار الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران"، وكتب في تغريدة على "تويتر": "هذا ما يحدث عندما تكون مشغولاً طوال اليوم بالجنون القانوني بدلاً من التعامل مع إيران وبناء علاقات أقوى مع الولايات المتحدة". وبدوره، صرّح عضو المعارضة وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن الاتفاق يمثّل "فشلاً ذريعاً مسجلاً باسم نتنياهو حصرياً"، الذي "يجب عليه تحمّل المسؤولية والاستقالة"، وسخر عضو المعارضة الآخر، جدعون ساعر، من هدف بنيامين نتنياهو المتمثل في إقامة علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "وعد نتنياهو بالسلام مع السعودية، بينما فعلت السعودية في النهاية ذلك مع إيران". وردّ مصدر سياسي في الحكومة الإسرائيلية على تصريحات أقطاب المعارضة هذه بالقول "إن "يائير لبيد، زعيم المعارضة، هو المسؤول عن التقارب بين السعودية وإيران، ذلك إن السعودية، بعد أن شعرت بالضعف الأميركي والضعف الإسرائيلي، تحركت نحو آفاق جديدة"، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير رافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى إيطاليا قوله "إن هذا الاتفاق لن يؤثر على جهود تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، وهو رأي لم يشاركه داني دانون، الصديق المقرّب لبنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، الذي اعتبر أن الاتفاق "لا يدعم جهودنا من أجل اعتراف السعودية بإسرائيل". ويعتقد بعض المراقبين أن هذا الوضع الجيوسياسي الجديد يجب أن يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة سياستها الخارجية، ويقدّر أنه، في السياق الحالي للأزمة الداخلية التي تواجهها، والتظاهرات الحاشدة التي تشهدها مدنها والاستياء المتعاظم داخل الجيش من الإصلاح القضائي، قد يكون الخيار العسكري ضد إيران قد أصبح "بعيداً" الآن، وأن هذا الواقع المستجد بات يجعل "لقاء نتنياهو مع الرئيس بايدن عاجلاً وحاسماً للمضي قدماً"[5]. بيد أن باحثين في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب رأوا أن الاتفاق يعكس تخوفاً لدى القيادة السعودية "من أن الالتزام الأميركي غير كافٍ، وأن إيران دولة عتبة نووية، ويمكن أن تكون في الطريق إلى دولة نووية، وأن إسرائيل لا تشكل شبكة أمان في مقابل التهديد الإيراني"، لذلك، عليها "إدارة المخاطر وتقليل حدة المواجهة مع منافستها المركزية، ومن الأفضل "الحفاظ على عدوك إلى جانبك""، مقدّرين أن استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية "لا يمنع تطبيعاً مستقبلياً مع إسرائيل"؛ ففي حالة الإمارات أيضاً، "لم يمنع التطبيع مع إسرائيل إعادة السفير إلى طهران وتعزيز العلاقات، ومن ضمنها العلاقات العسكرية"، ليخلصوا إلى إن حسابات الرياض "أوسع، وتتعلق أيضاً بالقضية الفلسطينية، وبالقضايا العميقة مع الولايات المتحدة، وبالأساس كما تمت الإشارة إليه سابقاً، ببيع السلاح والضمانات الأمنية والمكانة الخاصة للسعودية كحامية للأماكن الإسلامية المقدسة"[6]. وكانت وساطة الصين في التوصل إلى الاتفاق السعودي-الإيراني قد احتلت مكانة مركزية في التحليلات الإسرائيلية، لأنها المرة الأولى التي تتدخل فيها بصورة فاعلة في اتفاق إقليمي في الشرق الأوسط، تنافس به دور الولايات المتحدة الأميركية التقليدي. وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن بكين تريد أن "تحتل مكان واشنطن ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل كي تصبح قوة استراتيجية في الشرق الأوسط، مع العلم أن قوة إسرائيل في التأثير عليها محدودة للغاية"[7]. وماذا عن تداعيات الاتفاق على أزمات المنطقة؟ يعتقد بعض المحللين أن الاتفاق السعودي-الإيراني، الذي رحب به الناطقون باسم الحوثيين في اليمن، والحكومة السورية وزعيم حزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، قد يضمن استمرار الهدنة في الصراع الدائر في اليمن ويشجع الطرفين اليمنيين المتصارعين على الدخول في مفاوضات جدية لبحث إمكانيات التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الصراع الدامي، كما قد يسرّع تطبيع العلاقات السياسية بين سوريا والسعودية، ويخفف حدة الاحتقان السياسي في لبنان لكن من دون المساهمة في حل أزمة رئاسة الجمهورية التي لن يحلها سوى توافق اللبنانيين أنفسهم. أما العراق، الذي اضطلع بدور بارز في التوصل إلى الاتفاق من خلال استضافته عدة جولات للحوار بين البلدين خلال السنتين الماضيتين، فيُعتقد أن الاتفاق سينعكس إيجابياً عليه في ظل الصراع الدائم على النفوذ في هذا البلد بين القوتين الأبرز في المنطقة. ويذهب البعض، لدى تحليل المفاعيل المحتملة للاتفاق السعودي–الإيراني على ملف إيران النووي، إلى التقدير بأن هذا الاتفاق قد يسهّل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن هذا الملف والعودة من جديد إلى مفاوضات فيينا. وفي المقابل، فإن بعض المحللين شدّد على ضرورة عدم المبالغة في المفاعيل الإيجاببة لهذا الاتفاق، إذ قدّر يوئيل جوزانسكي، خبير الخليج العربي في معهد الأمن القومي في إسرائيل، أن السعودية وإيران ستظلان "خصمين إقليميين، حتى لو فتح كل منهما سفارة في عاصمة الآخر"، بينما أشارت الباحثة فاطمة أبو الأسرار من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن مفاعيل هذا الاتفاق ستكون "ضئيلة نسبياً وتركّز على قضايا محددة، مثل إعادة فتح السفارات واستئناف العلاقات التجارية والأمنية"، مقدّرة أن "هذه الإجراءات ضرورية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتقليل التوترات بين البلدين، لكنها لا تحل الخلافات الأيديولوجية والسياسية الأوسع التي تغذي التنافس بينهما"[8].

المصدر :جنوبيات |